Свержение пушечного короля

как «отец русской металлографии» Дмитрий Чернов спасал русскую артиллерию

Военная академия РВСН

Обработка металлов

Артиллерия

Оружие

Дмитрия Чернова называли «отцом русской металлографии» и считали одним из самых талантливых инженеров своего времени. Это он стоял за феноменальным успехом металлопромышленника Обухова и помог ему обогнать немецкого «пушечного короля» Альфрида Круппа. Его называли вторым Менделеевым, потому что он перевернул представления о металлургии. Память о нем и о времени, когда пушки взрывались через одну, первые стальные корабли примерзали к стапелям, а металлургам приходилось работать без термометров, сохранилась в Музее Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (ВА РВСН) имени Петра Великого в виде двух артефактов: поразительного стального кристалла и лаконичного булатного клинка. Но история открытий Чернова гораздо шире.

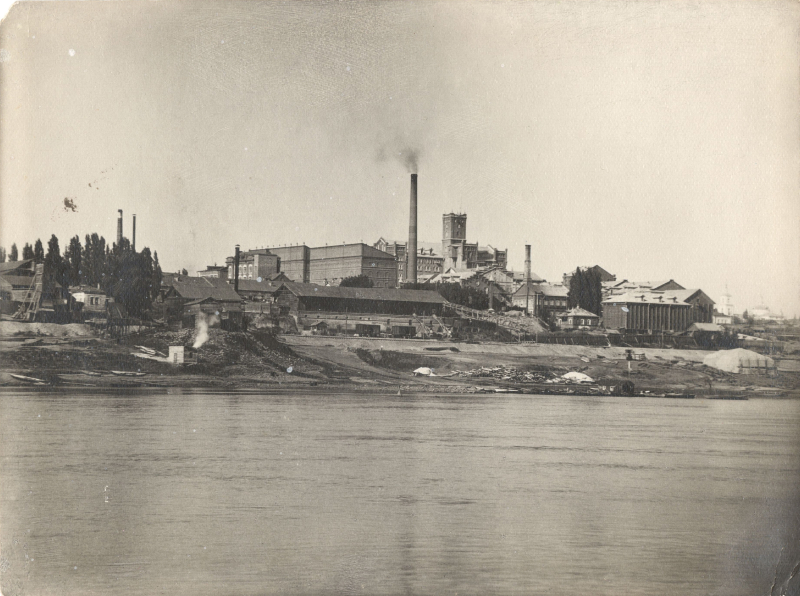

Обуховский сталелитейный завод в шестидесятые годы XIX века оказался фактически на грани закрытия, а его основатель промышленник Павел Обухов мог потерять дело всей жизни. Казалось, у него было все для того, чтобы преуспеть: прорывная технология, собственное производство на левом берегу Невы в селе Александровском и большие заказы от российской армии. Они возникли во многом благодаря поражению России в Крымской войне в 1856 году. Тогда выяснилось, что отечественная артиллерия заметно отстает от французской и английской. На фоне западных орудий российские пушки были как мушкеты против трехлинеек, тем более что отливали их по старинке — из бронзы и чугуна.

В мире тем временем наступала эпоха промышленной стали. Она прочнее, пластичнее, лучше поддается ковке, хотя оружейники поначалу не умели с ней обращаться. Металлургия в то время была скорее ремеслом, чем точной наукой, поэтому особенности стали выясняли на практике. Уже после Крымской войны в Лондоне построили цельнометаллическое судно «Воин», которое примерзло к стапелю во время спуска на воду. Это было шоком, ведь с деревянными кораблями такого не случалось.

Как бы то ни было, западная сталепрокатная индустрия развивалась огромными темпами. Немецкий промышленник Альфред Крупп в 1861 году разработал многотонный паровой молот «Фриц», который обрабатывал сталь на совершенно новом технологическом уровне и позволял производить крупные стальные изделия очень высокого качества в огромных объемах. Очень скоро Крупп превратился не просто в крупнейшего металлопромышленника Германской империи, но и в главного производителя стальных пушек в мире.

Но в российской армии не очень хотели связываться с «пушечным королем» и ставить свои вооружения в зависимость от импорта, тем более что в стране стальные пушки уже были, правда пока в виде прототипов Павла Обухова. У него был большой опыт работы с металлом. Обухов окончил Петербургский институт Корпуса горных инженеров с золотой медалью, ездил в Пруссию, Бельгию и на завод Круппа в Германии, чтобы изучить новые тенденции в металлургии. До 1854 года Обухов был руководителем Кушвинского чугуноплавильного завода под Екатеринбургом и лично проводил эксперименты по усовершенствованию производства стали. Первым начал выплавлять сталь высокого качества, что позволило России значительно сократить импорт этого металла.

В 1860 году под руководством Павла Обухова был создан опытный образец четырехфунтовой стальной пушки. Она выдержала 4 017 выстрелов во время испытаний в 1860–1861 годах, тогда как иностранные пушки могли делать не более двух тысяч выстрелов. Тигельная сталь Обухова обладала еще одним преимуществом: цена на нее была ниже, чем на английскую или крупповскую. Крупповские пушки обходились казне в 45 рублей за пуд, а обуховские — в 16 рублей за пуд, при этом качество орудий Обухова признали в Англии. Его четырехфунтовая стальная пушка была отмечена золотой медалью Всемирной выставки в Лондоне.

В 1863 году Обухов совместно с двумя промышленниками основал в Санкт-Петербурге крупный сталелитейный завод. Предприятие получило много заказов от российской армии, однако уже во время работы выяснилось, что 50 процентов орудий получались бракованными. Во время выстрелов некоторые пушки взрывались, артиллеристы получали травмы и погибали. Но хуже всего было то, что никто не мог понять, почему происходили взрывы.

Для литья пушек использовалась одинаковая сталь, которую обрабатывали на одном и том же оборудовании, на одном и том же заводе. Очевидно, существовал какой-то неучтенный фактор, что-то в самой физике металла давало сбой, но о том, как устроена сталь на уровне кристаллической решетки, тогда никто не знал. Собственно, даже о кристаллических решетках еще никто не догадывался. В Морском министерстве стали сомневаться, надо ли вообще производить стальные пушки в России или, возможно, лучше все-таки доверить это Круппу.

Решение проблем Павла Обухова и его завода пришло вместе с молодым и никому в то время неизвестным инженером Дмитрием Черновым.

В мире тем временем наступала эпоха промышленной стали. Она прочнее, пластичнее, лучше поддается ковке, хотя оружейники поначалу не умели с ней обращаться. Металлургия в то время была скорее ремеслом, чем точной наукой, поэтому особенности стали выясняли на практике. Уже после Крымской войны в Лондоне построили цельнометаллическое судно «Воин», которое примерзло к стапелю во время спуска на воду. Это было шоком, ведь с деревянными кораблями такого не случалось.

Как бы то ни было, западная сталепрокатная индустрия развивалась огромными темпами. Немецкий промышленник Альфред Крупп в 1861 году разработал многотонный паровой молот «Фриц», который обрабатывал сталь на совершенно новом технологическом уровне и позволял производить крупные стальные изделия очень высокого качества в огромных объемах. Очень скоро Крупп превратился не просто в крупнейшего металлопромышленника Германской империи, но и в главного производителя стальных пушек в мире.

Но в российской армии не очень хотели связываться с «пушечным королем» и ставить свои вооружения в зависимость от импорта, тем более что в стране стальные пушки уже были, правда пока в виде прототипов Павла Обухова. У него был большой опыт работы с металлом. Обухов окончил Петербургский институт Корпуса горных инженеров с золотой медалью, ездил в Пруссию, Бельгию и на завод Круппа в Германии, чтобы изучить новые тенденции в металлургии. До 1854 года Обухов был руководителем Кушвинского чугуноплавильного завода под Екатеринбургом и лично проводил эксперименты по усовершенствованию производства стали. Первым начал выплавлять сталь высокого качества, что позволило России значительно сократить импорт этого металла.

В 1860 году под руководством Павла Обухова был создан опытный образец четырехфунтовой стальной пушки. Она выдержала 4 017 выстрелов во время испытаний в 1860–1861 годах, тогда как иностранные пушки могли делать не более двух тысяч выстрелов. Тигельная сталь Обухова обладала еще одним преимуществом: цена на нее была ниже, чем на английскую или крупповскую. Крупповские пушки обходились казне в 45 рублей за пуд, а обуховские — в 16 рублей за пуд, при этом качество орудий Обухова признали в Англии. Его четырехфунтовая стальная пушка была отмечена золотой медалью Всемирной выставки в Лондоне.

В 1863 году Обухов совместно с двумя промышленниками основал в Санкт-Петербурге крупный сталелитейный завод. Предприятие получило много заказов от российской армии, однако уже во время работы выяснилось, что 50 процентов орудий получались бракованными. Во время выстрелов некоторые пушки взрывались, артиллеристы получали травмы и погибали. Но хуже всего было то, что никто не мог понять, почему происходили взрывы.

Для литья пушек использовалась одинаковая сталь, которую обрабатывали на одном и том же оборудовании, на одном и том же заводе. Очевидно, существовал какой-то неучтенный фактор, что-то в самой физике металла давало сбой, но о том, как устроена сталь на уровне кристаллической решетки, тогда никто не знал. Собственно, даже о кристаллических решетках еще никто не догадывался. В Морском министерстве стали сомневаться, надо ли вообще производить стальные пушки в России или, возможно, лучше все-таки доверить это Круппу.

Решение проблем Павла Обухова и его завода пришло вместе с молодым и никому в то время неизвестным инженером Дмитрием Черновым.

Слепота, эксперименты и революция в понимании стали

Дмитрий Чернов родился в 1839 году в Санкт-Петербурге в небогатой семье. Его отец был фельдшером, а мать — бывшей крепостной. В 1858 году Чернов закончил Санкт-Петербургский технологический практический институт со званием горного кондуктора первого класса и серебряной медалью. Первым местом работы Чернова стал Монетный двор. Именно здесь он впервые обратил внимание на то, что одни стальные болванки изнашиваются быстро, а другие нет. Ему хотелось понять, в чем дело.

До работы на Обуховском заводе Дмитрий успел побыть преподавателем математики в Технологическом институте, служил помощником в одной из библиотек и посещал как вольнослушатель Московский университет. На завод он пришел в возрасте 27 лет. Молодому инженеру поручили разобраться, почему возникает брак в стальных пушках.

То, что завод, да и вся индустрия, переживает крупнейший технологический кризис и рискует лишиться заказчиков, Чернова не интересовало, отмечает Стелла Морозова, заведующая отделом научно-методической работы Политехнического музея. Ученому было важно получить возможность проводить свои исследования. На решение «стального вопроса» у Чернова ушло два года. Обуховский завод фактически стал для него экспериментальной лабораторией.

При этом молодому инженеру приходилось работать без каких-либо специальных приборов для измерения температуры металлов в состояниях, близких к точке плавления: их попросту не было. Поэтому Чернов стал ориентироваться на цвет металла при литье и ковке. Он брал кусочки стали, нагревал их до различных температур, затем рассматривал полученные образцы под микроскопом и взрывал на специальной машине. Чернов любил работать руками. Так, впоследствии изучая свойства булата, он собственными руками выковал булатный клинок, который теперь хранится в Музее ВА РВСН.

До работы на Обуховском заводе Дмитрий успел побыть преподавателем математики в Технологическом институте, служил помощником в одной из библиотек и посещал как вольнослушатель Московский университет. На завод он пришел в возрасте 27 лет. Молодому инженеру поручили разобраться, почему возникает брак в стальных пушках.

То, что завод, да и вся индустрия, переживает крупнейший технологический кризис и рискует лишиться заказчиков, Чернова не интересовало, отмечает Стелла Морозова, заведующая отделом научно-методической работы Политехнического музея. Ученому было важно получить возможность проводить свои исследования. На решение «стального вопроса» у Чернова ушло два года. Обуховский завод фактически стал для него экспериментальной лабораторией.

При этом молодому инженеру приходилось работать без каких-либо специальных приборов для измерения температуры металлов в состояниях, близких к точке плавления: их попросту не было. Поэтому Чернов стал ориентироваться на цвет металла при литье и ковке. Он брал кусочки стали, нагревал их до различных температур, затем рассматривал полученные образцы под микроскопом и взрывал на специальной машине. Чернов любил работать руками. Так, впоследствии изучая свойства булата, он собственными руками выковал булатный клинок, который теперь хранится в Музее ВА РВСН.

Экспонат «Компас малый поморский (маточка)»

©Саратовский областной музей краеведения

По словам Морозовой, из-за перегрузок Чернов частично потерял зрение: один глаз у него ослеп. Однако ученый понял, почему в пушках возникал брак, и быстро осознал, что это изменит индустрию навсегда. Чернов писал: «До сих пор наши взгляды и предубеждения относительно обработки стали чрезвычайно ложны в своих главных основаниях».

Критические точки металлурга Чернова

Ученый выяснил, что пушечные стволы, казавшиеся абсолютно одинаковыми, на самом деле категорически различались на микроскопическом уровне. Разница была в строении изломов стали. У рабочих стволов изломы были мелкозернистыми, а у бракованных — крупнозернистыми. Сегодня мы знаем, что разница в строении кристаллической решетки влияет на частоты собственных резонансов при ударной нагрузке и общую прочность, потому что у нас в руках есть огромная и невыносимая для студентов теория материаловедения. Но у Чернова ее не было. Он понял, что при нагреве и охлаждении сталь проходит через несколько точек, и от этого зависит структура материала. Ученый назвал эти точки критическими.

Самые важные из них — a и b. В наше время мы знаем, что точке, а соответствует температура около 950 кельвинов. Если сталь не нагреть до этого состояния, ее невозможно будет закалить. Но у Чернова не было термометра, он пользовался исключительно визуальными наблюдениями. Поэтому точку, а он назвал «точкой темно-вишневого каления». Точка b — вторая важная критическая температура, примерно 1 420 кельвинов. Ее Чернов видел как «красное, неблестящее каление». «Сталь, будучи нагретой ниже точки b, не изменяет своей структуры, медленно или быстро после того она охлаждается», — пояснял Чернов. Если сталь будет нагрета ниже точки b, то она не изменит своей структуры. Следовательно, металл должен перейти эту точку, тогда у него не будет крупнозернистой структуры.

От теории Чернов перешел сразу к практическому решению проблемы с пушками. Он писал: «Нужно стремиться достигнуть того, чтобы наши орудия были по возможности мелкозернистого сложения. Для этого следует, как мы видели после нагрева болванки до высокой температуры, ковать до тех пор, пока она не остынет до температуры, обозначенной мною точкой b. Тогда вместе с изменением куска в данную форму мы не дадим ему кристаллизоваться и по возможности приблизим структуру его к аморфной массе».

Критические точки Чернова используются в металлургии и сегодня, только называются иначе. Точка a стала A1, b — A3, а Чернов — первым, кто смог графически представить внутренние превращения в стали при достижении критических температур. Графический метод Чернова послужил основой для развития диаграмм плавкости и состояния равновесных систем. Кроме того, благодаря этому появился главный лабораторный метод исследования металлических сплавов и других веществ: термический анализ.

Самые важные из них — a и b. В наше время мы знаем, что точке, а соответствует температура около 950 кельвинов. Если сталь не нагреть до этого состояния, ее невозможно будет закалить. Но у Чернова не было термометра, он пользовался исключительно визуальными наблюдениями. Поэтому точку, а он назвал «точкой темно-вишневого каления». Точка b — вторая важная критическая температура, примерно 1 420 кельвинов. Ее Чернов видел как «красное, неблестящее каление». «Сталь, будучи нагретой ниже точки b, не изменяет своей структуры, медленно или быстро после того она охлаждается», — пояснял Чернов. Если сталь будет нагрета ниже точки b, то она не изменит своей структуры. Следовательно, металл должен перейти эту точку, тогда у него не будет крупнозернистой структуры.

От теории Чернов перешел сразу к практическому решению проблемы с пушками. Он писал: «Нужно стремиться достигнуть того, чтобы наши орудия были по возможности мелкозернистого сложения. Для этого следует, как мы видели после нагрева болванки до высокой температуры, ковать до тех пор, пока она не остынет до температуры, обозначенной мною точкой b. Тогда вместе с изменением куска в данную форму мы не дадим ему кристаллизоваться и по возможности приблизим структуру его к аморфной массе».

Критические точки Чернова используются в металлургии и сегодня, только называются иначе. Точка a стала A1, b — A3, а Чернов — первым, кто смог графически представить внутренние превращения в стали при достижении критических температур. Графический метод Чернова послужил основой для развития диаграмм плавкости и состояния равновесных систем. Кроме того, благодаря этому появился главный лабораторный метод исследования металлических сплавов и других веществ: термический анализ.

Экспонат «Медаль Дмитрия Чернова от Императорского Русского технического общества»

©Саратовский областной музей краеведения

©Саратовский областной музей краеведения

Открытие ученым критических точек перевернуло представление о металлургии. Оно стало импульсом и фундаментом для работы других исследователей, в том числе английского металлурга Уильяма Чандлера Робертса-Остена и немецкого металлографа Адольфа Мартенса. По словам химика и начальника отдела металловедения Института металлургии Академии наук СССР Александра Байкова, благодаря Чернову состоялся переход металлургии «из состояния ремесла и эмпирического искусства в стройную научную дисциплину, основанную на строгих и точных законах природы».

Возвращение короля

Обуховский завод между тем процветал и стал постоянным поставщиком Морского и Военного ведомств. «Обуховский завод стоит совершенно на одном уровне с самыми лучшими из иностранных пушечных заводов и может похвалиться перед ними тем, что ни одно из 1 260 уже сделанных им орудий не разорвалось на службе» — говорилось в заключении Морского министерства. Российская империя сэкономила миллионы золотых рублей, потому что благодаря Чернову необходимость заказывать стальные пушки у промышленника Круппа отпала. Если раньше брак составлял 50 процентов, то после внедрения разработок Чернова годных орудий стало производиться больше 95 процентов.

Одним из самых любопытных орудий, выпускаемых заводом, стала 11-дюймовая береговая пушка. Первые ее образцы были разработаны еще в 1867 году, но активно производилась она с 1872 по 1892 годы. Эти пушки были на вооружении российских крепостей, в частности в Кронштадте, и успешно прошли боевое крещение во время русско-турецкой войны в 1877—1878 годах. Они считались самым мощным оружием береговой российской артиллерии и гораздо чаще пробивали корабельную броню, чем, например, английские 12-дюймовые пушки. 29 апреля 1877 года с помощью 11-дюймовых пушек Обуховского завода было потоплено броненосное судно неприятеля «Лютфи-Джелиль». Впервые броненосец был уничтожен береговыми орудиями.

Обуховский завод с помощью Чернова успешно выполнял и другие государственные заказы. Так, нужно было начать выпускать 11- и 12-миллиметровые стальные пушечные снаряды. Завод занялся производством, но неожиданно обнаружилось, что снаряды, как когда-то пушки, получаются с браком и разрываются до того, как достигают цели. У Обуховского завода были не только неполадки с производством, но и серьезный конкурент — Альфред Крупп. Если в прошлый раз ему хотели доверить создание пушек для российской армии, то теперь могли заказать качественные снаряды.

Чернов снова начал экспериментировать. Он придумал сделать внешнюю часть ядра из твердой стали, а центр из мягкой. Это сработало. Во время эксперимента снаряд, усовершенствованный Черновым, решили сравнить с работой Круппа. Оба положили под пятитонный молот. Снаряд Чернова выдержал 15 ударов и только потом развалился, а снаряд Круппа — лишь два.

Однако ученому этого было мало. Он понимал, что не все свойства стали изучены, и стремился довести работу до конца. Чернов продолжал изучать критические точки. В 1878 году он сделал новое открытие: понял, что существует еще одна важнейшая температурная граница, так называемая точка d. Она соответствует температуре 470 кельвинов. Именно до этого значения нужно охлаждать сталь, чтобы произошла полная закалка.

Одним из самых любопытных орудий, выпускаемых заводом, стала 11-дюймовая береговая пушка. Первые ее образцы были разработаны еще в 1867 году, но активно производилась она с 1872 по 1892 годы. Эти пушки были на вооружении российских крепостей, в частности в Кронштадте, и успешно прошли боевое крещение во время русско-турецкой войны в 1877—1878 годах. Они считались самым мощным оружием береговой российской артиллерии и гораздо чаще пробивали корабельную броню, чем, например, английские 12-дюймовые пушки. 29 апреля 1877 года с помощью 11-дюймовых пушек Обуховского завода было потоплено броненосное судно неприятеля «Лютфи-Джелиль». Впервые броненосец был уничтожен береговыми орудиями.

Обуховский завод с помощью Чернова успешно выполнял и другие государственные заказы. Так, нужно было начать выпускать 11- и 12-миллиметровые стальные пушечные снаряды. Завод занялся производством, но неожиданно обнаружилось, что снаряды, как когда-то пушки, получаются с браком и разрываются до того, как достигают цели. У Обуховского завода были не только неполадки с производством, но и серьезный конкурент — Альфред Крупп. Если в прошлый раз ему хотели доверить создание пушек для российской армии, то теперь могли заказать качественные снаряды.

Чернов снова начал экспериментировать. Он придумал сделать внешнюю часть ядра из твердой стали, а центр из мягкой. Это сработало. Во время эксперимента снаряд, усовершенствованный Черновым, решили сравнить с работой Круппа. Оба положили под пятитонный молот. Снаряд Чернова выдержал 15 ударов и только потом развалился, а снаряд Круппа — лишь два.

Однако ученому этого было мало. Он понимал, что не все свойства стали изучены, и стремился довести работу до конца. Чернов продолжал изучать критические точки. В 1878 году он сделал новое открытие: понял, что существует еще одна важнейшая температурная граница, так называемая точка d. Она соответствует температуре 470 кельвинов. Именно до этого значения нужно охлаждать сталь, чтобы произошла полная закалка.

Грубая сила обстоятельств

Главным противником Чернова на заводе был, как ни странно, директор Александр Колокольцев. Он был капитан-лейтенантом, привык к военной субординации и не любил инициативных сотрудников. Рядовых работников Колокольцев мог ударить палкой за мельчайшее нарушение дисциплины, поэтому люди его боялись и прозвали Бурбоном. Чернов же не страшился высказывать свое мнение и часто спорил с Колокольцевым.

В конце концов директор объявил, что ученый больше не главный инженер завода, а просто консультант. Это было равносильно предложению уйти на пенсию. В итоге в 1880 году, после 14 лет работы на предприятии, Чернов принял решение и подал заявление об отставке, в котором написал: «Я еще не старик, чтобы переходить на пенсию». На пенсию Чернов, действительно, уйти не мог: чтобы получать выплаты, равные окладу, нужно было проработать больше 25 лет.

Таким образом, решение об уходе лишило Чернова средств к существованию и возможности заниматься исследованиями. «Я должен был уступить грубой силе обстоятельств и покинуть не только мои занятия на Обуховском заводе, но и вообще стальное дело», — писал Чернов в своем заявлении об отставке.

Ученый решил стать предпринимателем. Он взял в аренду участок помещичьей земли в Екатеринославской губернии и начал поиски месторождений каменной соли. Чернов вложил в бизнес все средства, которые у него были, и не прогадал. Через три года исследований он нашел 200 метров солевых залежей и начал промышленную разработку, став, таким образом, одним из пионеров добычи каменной соли в Донецком бассейне. Заработанные деньги Чернов решил использовать для своих научных исследований.

В 1884 году ученый вернулся в металлургию. Ему предложили стать главным инженером отдела по испытанию и освидетельствованию казенных заводов и возглавить кафедру металлургии в Петербургской артиллерийской академии. В 1889 году Михайловская артиллерийская академия (сегодня она носит название Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого) предложила Чернову стать одним из своих преподавателей. Ученый предложение принял. В академии он вернулся к вопросу, с которого началась его карьера: прочность артиллерийских орудий.

На этот раз Чернова заинтересовали причины выгорания пушечных каналов. В выступлении на заседании Русского металлургического общества в 1912 году он изложил основы теории эрозии и износа стволов орудий. Причина была в тепловом воздействии пороховых газов, из-за которых в стали образуются трещины. Работа Чернова дала толчок новым исследованиям и научным изысканиям на тему термической усталости металла.

Однако главное открытие Чернова после критических точек заключалось в другом. Он наконец приблизился к разгадке природы стали, когда решил досконально разобраться в том, что именно происходит в остывающем металле. Это случилось благодаря стечению обстоятельств.

В конце концов директор объявил, что ученый больше не главный инженер завода, а просто консультант. Это было равносильно предложению уйти на пенсию. В итоге в 1880 году, после 14 лет работы на предприятии, Чернов принял решение и подал заявление об отставке, в котором написал: «Я еще не старик, чтобы переходить на пенсию». На пенсию Чернов, действительно, уйти не мог: чтобы получать выплаты, равные окладу, нужно было проработать больше 25 лет.

Таким образом, решение об уходе лишило Чернова средств к существованию и возможности заниматься исследованиями. «Я должен был уступить грубой силе обстоятельств и покинуть не только мои занятия на Обуховском заводе, но и вообще стальное дело», — писал Чернов в своем заявлении об отставке.

Ученый решил стать предпринимателем. Он взял в аренду участок помещичьей земли в Екатеринославской губернии и начал поиски месторождений каменной соли. Чернов вложил в бизнес все средства, которые у него были, и не прогадал. Через три года исследований он нашел 200 метров солевых залежей и начал промышленную разработку, став, таким образом, одним из пионеров добычи каменной соли в Донецком бассейне. Заработанные деньги Чернов решил использовать для своих научных исследований.

В 1884 году ученый вернулся в металлургию. Ему предложили стать главным инженером отдела по испытанию и освидетельствованию казенных заводов и возглавить кафедру металлургии в Петербургской артиллерийской академии. В 1889 году Михайловская артиллерийская академия (сегодня она носит название Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого) предложила Чернову стать одним из своих преподавателей. Ученый предложение принял. В академии он вернулся к вопросу, с которого началась его карьера: прочность артиллерийских орудий.

На этот раз Чернова заинтересовали причины выгорания пушечных каналов. В выступлении на заседании Русского металлургического общества в 1912 году он изложил основы теории эрозии и износа стволов орудий. Причина была в тепловом воздействии пороховых газов, из-за которых в стали образуются трещины. Работа Чернова дала толчок новым исследованиям и научным изысканиям на тему термической усталости металла.

Однако главное открытие Чернова после критических точек заключалось в другом. Он наконец приблизился к разгадке природы стали, когда решил досконально разобраться в том, что именно происходит в остывающем металле. Это случилось благодаря стечению обстоятельств.

Стальной кристалл

У Чернова был знакомый — капитан морской артиллерии Берсенёв. Однажды он отправился в Англию приемщиком на один из местных металлургических заводов. Там, посреди стального лома, Берсенёв нашел 39-сантиметровый железный кристалл весом три килограмма, выросший, как оказалось, в слитке стали весом 100 тонн. Он до сих пор хранится в Музее ВА РВСН и со стороны напоминает ребристый, волнообразный осколок с другой планеты. Железные кристаллы находили и до этого, но обычно они были совсем маленькие, не больше полутора миллиметров, некоторые достигали пяти миллиметров. Уникальный кристалл отдали Берсенёву, который позже подарил его Чернову. Именно подарок капитана и дал толчок новым исследованиям ученого.

Экспонат «Кристалл Чернова»

©Саратовский областной музей краеведения

©Саратовский областной музей краеведения

Десять лет ушло у Чернова на изучение кристаллов и процесса кристаллизации жидкого металла при затвердевании. Он сам выращивал соляные и кварцевые кристаллы и собрал целую коллекцию фотографий ледяных разводов, которые образуются на окнах зимой. Ученый приобрел привычку ходить в ясные морозные дни к Неве и смотреть, как затягивались льдом проруби. Со стороны можно было решить, что он потерял рассудок, но на самом деле наблюдение за образованием кристаллов привело Чернова к выводу, что сталь затвердевает так же, как вода: не аморфно, а кристаллически. Так ученый сделал второе фундаментальное научное открытие, не уступающее по важности критическим точкам.

Чернов разработал теорию кристаллизации стали и объяснил процесс формирования дендритных кристаллов. «Затвердевание стали идет не непрерывным нарастанием гладких слоев один на другой, а постоянным ростом разрывных кристаллов по направлению от охлаждающих стенок изложницы к центру болванки, и притом главные оси роста кристаллов должны быть расположены нормально к охлаждающей поверхности», — писал он.

Теория кристаллизации помогла понять, как улучшить однородность и плотность стали. Впоследствии монокристаллы железа научились получать промышленным путем и использовать для изготовления прочных металлических конструкций. Так, у турбинных лопаток самолета, в том числе и военного, из жаропрочных сплавов обычно есть уязвимое место: границы между зернами железа. Это связано как раз с прохождением металла через критические точки, открытые Черновым. Когда в качестве эксперимента было решено попробовать сделать лопатки из монокристалла, они оказались в два раза прочнее.

Чернов разработал теорию кристаллизации стали и объяснил процесс формирования дендритных кристаллов. «Затвердевание стали идет не непрерывным нарастанием гладких слоев один на другой, а постоянным ростом разрывных кристаллов по направлению от охлаждающих стенок изложницы к центру болванки, и притом главные оси роста кристаллов должны быть расположены нормально к охлаждающей поверхности», — писал он.

Теория кристаллизации помогла понять, как улучшить однородность и плотность стали. Впоследствии монокристаллы железа научились получать промышленным путем и использовать для изготовления прочных металлических конструкций. Так, у турбинных лопаток самолета, в том числе и военного, из жаропрочных сплавов обычно есть уязвимое место: границы между зернами железа. Это связано как раз с прохождением металла через критические точки, открытые Черновым. Когда в качестве эксперимента было решено попробовать сделать лопатки из монокристалла, они оказались в два раза прочнее.

Признание и забвение

Чернов продолжал изучать свойства стали и других металлов до конца научной карьеры. В 1917 году он переехал в Ялту и жил там вплоть до своей смерти 2 января 1921 года. Русское металлургическое общество отлило для могилы ученого плиту из стали, на ней выбили надпись: «Отец металлографии, провозвестник и глава новой школы металлургов».

Разработки Чернова изменили металлургию и представления о стальном вооружении. Ученый создал фундамент для работы со сталью, в результате чего оказалась возможной, например, прочная броня для танков. Это отмечали и другие ученые, в частности француз Альберт Портевен. «Его имя остается связанным с двумя фундаментальными открытиями, которые были отправной точкой почти всех новых исследований стали, — писал он. — Это понятие о критических точках стали и понятие об изменениях структуры, которые сталь испытывает при термической обработке. Чернов был провозвестником и главою новой школы; его первые труды послужили фундаментом для последующего удивительного прогресса в области металлургии стали, для которой вторжение науки оказалось поистине революционным».

По словам Стеллы Морозовой, Чернова когда-то сравнивали с Менделеевым, однако постепенно его имя стали забывать. Морозова считает, что это отчасти закономерно. Эпоха стали уходит, появляются другие материалы для работы и другие предметы для исследований. Однако без Дмитрия Чернова промышленный и научный прогресс XX века вряд ли был бы возможен.

Разработки Чернова изменили металлургию и представления о стальном вооружении. Ученый создал фундамент для работы со сталью, в результате чего оказалась возможной, например, прочная броня для танков. Это отмечали и другие ученые, в частности француз Альберт Портевен. «Его имя остается связанным с двумя фундаментальными открытиями, которые были отправной точкой почти всех новых исследований стали, — писал он. — Это понятие о критических точках стали и понятие об изменениях структуры, которые сталь испытывает при термической обработке. Чернов был провозвестником и главою новой школы; его первые труды послужили фундаментом для последующего удивительного прогресса в области металлургии стали, для которой вторжение науки оказалось поистине революционным».

По словам Стеллы Морозовой, Чернова когда-то сравнивали с Менделеевым, однако постепенно его имя стали забывать. Морозова считает, что это отчасти закономерно. Эпоха стали уходит, появляются другие материалы для работы и другие предметы для исследований. Однако без Дмитрия Чернова промышленный и научный прогресс XX века вряд ли был бы возможен.

Отец тульской точности

Как Павел Захаво начал в Туле русскую промышленную революцию

Отец тульской точности

Отец тульской точности

Как Павел Захаво начал в Туле русскую промышленную революцию

Название музея

Название музея

Название музея

Как Павел Захаво начал в Туле русскую промышленную революцию

С этой историей связаны музеи и экспонаты