Ижорская броня и революция

каково быть одним из крупнейших военных заводов в стране, охваченной огнем революции

Обработка металлов

Транспорт

Военная техника

Стальной панцирь броневика, на который забрался Ленин, чтобы выступить перед рабочими, был сделан на Ижорских заводах — одном из ключевых военных производств страны. Его построили практически на передовой Северной войны и веками ковали здесь броню и оружие для армии Российской империи. Предприятие неоднократно перерождалось, приходило в упадок и отстраивалось заново, но главное испытание, которое предстояло пережить, — бунт его собственных рабочих.

Поезд опаздывал. За окном неспешно проплывали станции, которые пассажиры особого поезда не видели многие годы: Парголово, Шувалово, Озерки… Наконец, паровоз подъехал к Финляндскому вокзалу. Был поздний вечер 3 апреля 1917 года.

Первым из поезда, еще не до конца остановившего свой ход, выскочил Владимир Ленин — многолетний политический эмигрант, лидер большевиков, тогда еще немногочисленных, но пользовавшихся репутацией радикалов даже в левых кругах. В те дни в Петроград почти каждый день приезжали бывшие эмигранты, спешившие вернуться на родину после февральской революции и падения монархии. Всего за несколько дней до Ленина на тот же вокзал прибыл социалист Георгий Плеханов.

Первым из поезда, еще не до конца остановившего свой ход, выскочил Владимир Ленин — многолетний политический эмигрант, лидер большевиков, тогда еще немногочисленных, но пользовавшихся репутацией радикалов даже в левых кругах. В те дни в Петроград почти каждый день приезжали бывшие эмигранты, спешившие вернуться на родину после февральской революции и падения монархии. Всего за несколько дней до Ленина на тот же вокзал прибыл социалист Георгий Плеханов.

Ленин выходит из поезда

Большевики подготовились к встрече своего лидера: вождя встречала толпа в несколько сотен человек, над ней развевались красные флаги. Караул из революционных матросов выстроился в шеренгу, специально нанятый оркестр заиграл «Марсельезу». Для эффектности на площадь даже пригнали броневик. Практического смысла в нем не было, но зато он придавал всей сцене брутальности и эффектности.

Ленина, впрочем, совершенно не волновали все эти приготовления. Почти сразу он начал говорить с рабочими и матросами о том, что февральская революция — это победа буржуазии, а до настоящей социалистической революции еще далеко и необходимо много работать над этим. Мы не знаем точно, что он говорил; записей никто не вел, так что конкретных реплик история не оставила.

В Царских комнатах Финляндского вокзала Ленина приветствовали члены Петросовета Николай Чхеидзе и Матвей Скобелев (первый уже в октябре 1917 года навсегда уедет из России, второго расстреляют в 1938 году). Ленин едва обратил на них внимание и двинулся к выходу.

На площади перед вокзалом вождя ожидала машина, которая была готова отвезти его прямо в петроградский штаб партии — захваченный большевиками особняк балерины Кшесинской, бывшей фаворитки Николая II. Ленин уже был готов отправляться, но толпа требовала речи. Он вышел и начал говорить прямо в толпе, затем взгромоздился на автомобиль. Но тут его внимание привлек броневик. Рабочие помогли Ленину забраться на башню боевой машины; экономист и участник революционного движения Николай Суханов (его расстреляют в Сибири в 1940 году), наблюдавший за всей сценой, слышал доносившиеся до него обрывки фраз: «Участие в позорной империалистической бойне… ложью и обманом… грабители-капиталисты».

Броневик, на который забрался Ленин и который вместе с ним вошел в историю, был отечественного производства, но по английской лицензии. Вскоре после начала Первой мировой войны стало понятно, что российская армия отчаянно нуждается в боевых бронированных машинах. Однако производить их полностью в России не было никакой возможности: мощностей заводов не хватило бы, равно как и станков. Поэтому военный министр Сухомлинов заказал у британской компании «Остин» разработку и производство нового броневика. Первая серия была заказана уже в конце сентября 1914 года.

Первые боевые испытания выявили некоторые недостатки, прежде всего слишком тонкую броню. Военные срочно обратились к руководству знаменитых Ижорских заводов в Колпино, под Петербургом, с просьбой об усилении брони, и их заказ был исполнен. Ленин стоял на уже усовершенствованной машине, под его ногами было восемь миллиметров клепаного металла.

В 1916 году отечественное военное производство разрослось, и было принято решение заказывать у англичан только ходовую часть, а все остальное собирать на Путиловском заводе, но из-за постоянных забастовок и стачек предприятие не успело выполнить заказ в срок. О броневиках вспомнили лишь в декабре 1917 года, и оказалось, что самостоятельно довести работу до конца путиловцы не в состоянии. В итоге заказ отдали все тому же Ижорскому заводу.

Словом, Ленин использовал английский броневик в отечественном панцире. Встав на ижорскую броню, он обращался к толпе, и спустя десятилетия один из очевидцев той речи вспоминал, что Ленин говорил только о том, что необходимо плюнуть на буржуазию и бороться за социалистическую революцию. Закончив выступление, Ленин вновь сел в автомобиль, но двигались медленно: на каждом перекрестке Ильич опять начинал выступать, обещая, что скоро все изменится.

Обещание свое он сдержал.

Ленина, впрочем, совершенно не волновали все эти приготовления. Почти сразу он начал говорить с рабочими и матросами о том, что февральская революция — это победа буржуазии, а до настоящей социалистической революции еще далеко и необходимо много работать над этим. Мы не знаем точно, что он говорил; записей никто не вел, так что конкретных реплик история не оставила.

В Царских комнатах Финляндского вокзала Ленина приветствовали члены Петросовета Николай Чхеидзе и Матвей Скобелев (первый уже в октябре 1917 года навсегда уедет из России, второго расстреляют в 1938 году). Ленин едва обратил на них внимание и двинулся к выходу.

На площади перед вокзалом вождя ожидала машина, которая была готова отвезти его прямо в петроградский штаб партии — захваченный большевиками особняк балерины Кшесинской, бывшей фаворитки Николая II. Ленин уже был готов отправляться, но толпа требовала речи. Он вышел и начал говорить прямо в толпе, затем взгромоздился на автомобиль. Но тут его внимание привлек броневик. Рабочие помогли Ленину забраться на башню боевой машины; экономист и участник революционного движения Николай Суханов (его расстреляют в Сибири в 1940 году), наблюдавший за всей сценой, слышал доносившиеся до него обрывки фраз: «Участие в позорной империалистической бойне… ложью и обманом… грабители-капиталисты».

Броневик, на который забрался Ленин и который вместе с ним вошел в историю, был отечественного производства, но по английской лицензии. Вскоре после начала Первой мировой войны стало понятно, что российская армия отчаянно нуждается в боевых бронированных машинах. Однако производить их полностью в России не было никакой возможности: мощностей заводов не хватило бы, равно как и станков. Поэтому военный министр Сухомлинов заказал у британской компании «Остин» разработку и производство нового броневика. Первая серия была заказана уже в конце сентября 1914 года.

Первые боевые испытания выявили некоторые недостатки, прежде всего слишком тонкую броню. Военные срочно обратились к руководству знаменитых Ижорских заводов в Колпино, под Петербургом, с просьбой об усилении брони, и их заказ был исполнен. Ленин стоял на уже усовершенствованной машине, под его ногами было восемь миллиметров клепаного металла.

В 1916 году отечественное военное производство разрослось, и было принято решение заказывать у англичан только ходовую часть, а все остальное собирать на Путиловском заводе, но из-за постоянных забастовок и стачек предприятие не успело выполнить заказ в срок. О броневиках вспомнили лишь в декабре 1917 года, и оказалось, что самостоятельно довести работу до конца путиловцы не в состоянии. В итоге заказ отдали все тому же Ижорскому заводу.

Словом, Ленин использовал английский броневик в отечественном панцире. Встав на ижорскую броню, он обращался к толпе, и спустя десятилетия один из очевидцев той речи вспоминал, что Ленин говорил только о том, что необходимо плюнуть на буржуазию и бороться за социалистическую революцию. Закончив выступление, Ленин вновь сел в автомобиль, но двигались медленно: на каждом перекрестке Ильич опять начинал выступать, обещая, что скоро все изменится.

Обещание свое он сдержал.

От Петра до Николая: шотландцы на русской службе и корабельная броня

Почему продукция именно Ижорского завода оказалась такой востребованной в годы войны? Для ответа на этот вопрос достаточно немного рассказать об истории завода.

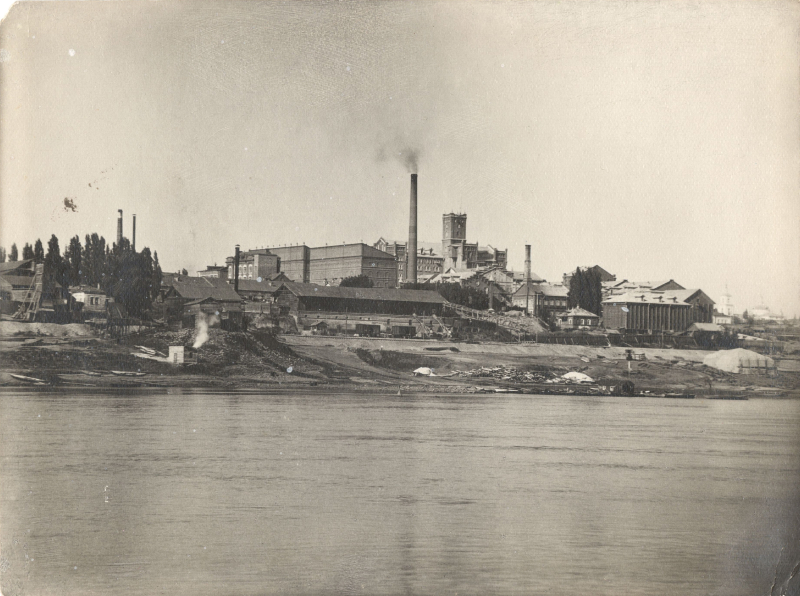

Адмиралтейские Ижорские заводы ведут свою историю от 1722 года, когда император Пётр I приказал построить на этом месте новую лесопилку для строительства российского флота. С самого начала завод был государственным и управлялся в первое время Адмиралтейств-коллегией, а затем Морским министерством.

Лесопилка понемногу обрастала новыми производствами: литейным и пушечным, якорным и кирпичным, молотовым и железным. Флот рос, и вместе с ним росли и его потребности. Однако к середине XVIII века предприятие понемногу начало приходить в упадок из-за устаревания производства. Екатерина II лично способствовала постройке в Колпине новой плотины и тому, чтобы ее строитель-подрядчик не остался без прибыли. Появилось литейное и прокатное производство, но всего этого было мало. Потребности российского флота были огромны, и удовлетворить их Ижорские заводы не могли при всем желании.

Капитан Родион Зальцман по заказу Морского ведомства провел инспекцию предприятия и пришел к печальным выводам: заводам требовалась радикальная модернизация, закупка иностранных станков и механизмов, а также иностранные специалисты, которые смогли бы руководить российскими рабочими.

Претворять в жизнь эти планы довелось опытному и талантливому шотландскому инженеру Чарльзу Гаскойну, который в 1803 году возглавил Ижорские заводы. Шотландец перебрался на русскую службу в 1786 году, с собой в Россию он привез технологии, механизмы и целый штат инженеров и рабочих.

Гаскойн развернул грандиозный фронт работ: последовательно обновил Олонецкие заводы в Петрозаводске, создал Санкт-Петербургский чугунолитейный завод (впоследствии ставший известным как Путиловский, а далее Кировский), построил заводы в Луганске и реорганизовал Александровскую мануфактуру. Инженер в накладе не оставался: по договору с российским правительством Гаскойн получал до половины прибыли от выполнения заказов преобразованными им заводами.

Ижорские заводы были последним назначением в карьере и жизни Гаскойна. Он скончался в 1806 году, но за три года успел провести огромную работу. По сути, он создал завод заново, запустив новые производства и построив с нуля мастерские и цеха. После его смерти заводом полвека руководил другой шотландец, Александр Вильсон, еще мальчиком перебравшийся в Россию вместе с отцом кузнецом.

Весь XIX век завод постоянно развивался. Здесь производили землечерпалки и пароходы, навигационные инструменты и пушки, якоря и цепные канаты — всего не перечислишь. На Ижорских заводах создавали оснащение для кругосветного путешествия Беллинсгаузена и Лазарева, Крузенштерна и Лисянского. Во второй половине XIX века здесь освоили производство брони, и довольно быстро это направление стало главной специализацией предприятия.

Ижорские мастера освоили почти все виды производства брони. Только в 1902 году ее выпустили тут на 13,5 миллиона рублей (для сравнения: расходы на военное министерство в 1900 году в целом составили 300 миллионов), а всего на предприятиях трудилось почти пять тысяч человек.

Но настоящий расцвет был впереди.

Адмиралтейские Ижорские заводы ведут свою историю от 1722 года, когда император Пётр I приказал построить на этом месте новую лесопилку для строительства российского флота. С самого начала завод был государственным и управлялся в первое время Адмиралтейств-коллегией, а затем Морским министерством.

Лесопилка понемногу обрастала новыми производствами: литейным и пушечным, якорным и кирпичным, молотовым и железным. Флот рос, и вместе с ним росли и его потребности. Однако к середине XVIII века предприятие понемногу начало приходить в упадок из-за устаревания производства. Екатерина II лично способствовала постройке в Колпине новой плотины и тому, чтобы ее строитель-подрядчик не остался без прибыли. Появилось литейное и прокатное производство, но всего этого было мало. Потребности российского флота были огромны, и удовлетворить их Ижорские заводы не могли при всем желании.

Капитан Родион Зальцман по заказу Морского ведомства провел инспекцию предприятия и пришел к печальным выводам: заводам требовалась радикальная модернизация, закупка иностранных станков и механизмов, а также иностранные специалисты, которые смогли бы руководить российскими рабочими.

Претворять в жизнь эти планы довелось опытному и талантливому шотландскому инженеру Чарльзу Гаскойну, который в 1803 году возглавил Ижорские заводы. Шотландец перебрался на русскую службу в 1786 году, с собой в Россию он привез технологии, механизмы и целый штат инженеров и рабочих.

Гаскойн развернул грандиозный фронт работ: последовательно обновил Олонецкие заводы в Петрозаводске, создал Санкт-Петербургский чугунолитейный завод (впоследствии ставший известным как Путиловский, а далее Кировский), построил заводы в Луганске и реорганизовал Александровскую мануфактуру. Инженер в накладе не оставался: по договору с российским правительством Гаскойн получал до половины прибыли от выполнения заказов преобразованными им заводами.

Ижорские заводы были последним назначением в карьере и жизни Гаскойна. Он скончался в 1806 году, но за три года успел провести огромную работу. По сути, он создал завод заново, запустив новые производства и построив с нуля мастерские и цеха. После его смерти заводом полвека руководил другой шотландец, Александр Вильсон, еще мальчиком перебравшийся в Россию вместе с отцом кузнецом.

Весь XIX век завод постоянно развивался. Здесь производили землечерпалки и пароходы, навигационные инструменты и пушки, якоря и цепные канаты — всего не перечислишь. На Ижорских заводах создавали оснащение для кругосветного путешествия Беллинсгаузена и Лазарева, Крузенштерна и Лисянского. Во второй половине XIX века здесь освоили производство брони, и довольно быстро это направление стало главной специализацией предприятия.

Ижорские мастера освоили почти все виды производства брони. Только в 1902 году ее выпустили тут на 13,5 миллиона рублей (для сравнения: расходы на военное министерство в 1900 году в целом составили 300 миллионов), а всего на предприятиях трудилось почти пять тысяч человек.

Но настоящий расцвет был впереди.

Кому война, а кому мать родна

Одно из первых серьезных испытаний ижорская броня пережила во время Русско-японской войны, и закончилось оно плачевно. Фактически эта кампания оказалась прообразом совершенно нового типа войн, в которой механизмы и военные машины значат гораздо больше, чем численный перевес войск. Это заметили все военные наблюдатели, находившиеся на фронте. Например, как пишет историк Барбара Такман, «английский военный наблюдатель, в будущем генерал Ян Гамильтон сказал: „Единственно, на что способна кавалерия перед лицом пулеметных гнезд, — варить рис для пехотинцев“».

Поворотной точкой стал разгром российского флота в сражении под Цусимой, в котором немалую роль сыграли низкие боевые характеристики русских снарядов, а также недостатки броневого оснащения кораблей. Отставание российского флота от конкурентов впервые стало настолько очевидным. Отойдя от поражения, имперское руководство всерьез занялось перестройкой и перевооружением флота. Ижорскому заводу предстояло сыграть важную роль в этом процессе.

В 1906 году в Британии был спущен на воду линкор «Дредноут» («Бесстрашный»), навсегда изменивший историю военного судостроения. Это был невероятный, новый класс кораблей, очень быстрых, укрепленных толстыми броневыми листами и оснащенных мощнейшими артиллерийскими установками. Новый класс назвали в честь первого линкора. Современникам стало понятно, что это корабли будущего и от их наличия будет зависеть исход морских сражений. Поняли это, конечно, и в России.

Уже в 1909 году были заложены первые линкоры на Балтийском, Адмиралтейском и Николаевском заводах. Главным поставщиком брони для этих кораблей стал именно Ижорский завод. А брони требовалось много: например, для линкора «Императрица Мария», заложенного на заводе «Руссуд» в Николаеве, Ижорский завод поставил 8500 тонн брони общей стоимостью больше пяти миллионов рублей.

Ижорскими заводами в те годы руководил Иван Воскресенский. Поповский сын, уроженец Новгородской губернии, Иван Никанорович к своей высокой должности пришел благодаря неустанному труду и работе над собой. После реального училища в Череповце и механического отделения технического училища в Кронштадте он поступил в Николаевскую морскую академию (высшее военно-морское учебное заведение), которую окончил в 1888 году.

Воскресенский оказался очень эффективным руководителем завода. В ходе реформы российского военно-морского флота правительство приняло решение о переводе некоторых заводов на коммерческую основу. Форма собственности оставалась той же, но менялся принцип работы: все расходы предприятия должны были покрываться доходами от продажи изделий, а часть прибыли, которую получал завод, он мог оставлять себе и распоряжаться по своему усмотрению.

Благодаря этому Воскресенский смог углубить специализации завода (при нем, например, началась сборка дирижаблей и самолетов) и серьезно вложиться в улучшение жизни рабочих и персонала. В 1907 году была построена новая больница, открылось родильное отделение для жен сотрудников завода, было организовано Общество потребителей Ижорского завода, благодаря которому сильно улучшилось снабжение рабочих. Кроме того, была открыта столовая общества. Она стала не только местом общественного питания, но и своего рода культурным центром: здесь проводились концерты, благотворительные вечера и лекции, а для показа фильмов был специально куплен дорогой кинопроектор.

Не менее рачительно Воскресенский подходил и к организации работы самого завода. Например, в 1912 году были закуплены американские контрольные аппараты производства фирмы International. Они предназначались для контроля рабочего времени офисных служащих. При входе на службу и выходе с нее сотрудники пробивали учетные карточки, в которых отмечалось точное время начала и окончания работы. За сверхурочные часы платили дополнительно, а за опоздания и ранний уход могли оштрафовать. Один из таких аппаратов можно увидеть сегодня в экспозиции музея Ижорских заводов.

Когда началась мировая война — тогда еще никто не знал, что она будет первой, — казалось, что завод сможет с честью выстоять перед любыми вызовами.

Поворотной точкой стал разгром российского флота в сражении под Цусимой, в котором немалую роль сыграли низкие боевые характеристики русских снарядов, а также недостатки броневого оснащения кораблей. Отставание российского флота от конкурентов впервые стало настолько очевидным. Отойдя от поражения, имперское руководство всерьез занялось перестройкой и перевооружением флота. Ижорскому заводу предстояло сыграть важную роль в этом процессе.

В 1906 году в Британии был спущен на воду линкор «Дредноут» («Бесстрашный»), навсегда изменивший историю военного судостроения. Это был невероятный, новый класс кораблей, очень быстрых, укрепленных толстыми броневыми листами и оснащенных мощнейшими артиллерийскими установками. Новый класс назвали в честь первого линкора. Современникам стало понятно, что это корабли будущего и от их наличия будет зависеть исход морских сражений. Поняли это, конечно, и в России.

Уже в 1909 году были заложены первые линкоры на Балтийском, Адмиралтейском и Николаевском заводах. Главным поставщиком брони для этих кораблей стал именно Ижорский завод. А брони требовалось много: например, для линкора «Императрица Мария», заложенного на заводе «Руссуд» в Николаеве, Ижорский завод поставил 8500 тонн брони общей стоимостью больше пяти миллионов рублей.

Ижорскими заводами в те годы руководил Иван Воскресенский. Поповский сын, уроженец Новгородской губернии, Иван Никанорович к своей высокой должности пришел благодаря неустанному труду и работе над собой. После реального училища в Череповце и механического отделения технического училища в Кронштадте он поступил в Николаевскую морскую академию (высшее военно-морское учебное заведение), которую окончил в 1888 году.

Воскресенский оказался очень эффективным руководителем завода. В ходе реформы российского военно-морского флота правительство приняло решение о переводе некоторых заводов на коммерческую основу. Форма собственности оставалась той же, но менялся принцип работы: все расходы предприятия должны были покрываться доходами от продажи изделий, а часть прибыли, которую получал завод, он мог оставлять себе и распоряжаться по своему усмотрению.

Благодаря этому Воскресенский смог углубить специализации завода (при нем, например, началась сборка дирижаблей и самолетов) и серьезно вложиться в улучшение жизни рабочих и персонала. В 1907 году была построена новая больница, открылось родильное отделение для жен сотрудников завода, было организовано Общество потребителей Ижорского завода, благодаря которому сильно улучшилось снабжение рабочих. Кроме того, была открыта столовая общества. Она стала не только местом общественного питания, но и своего рода культурным центром: здесь проводились концерты, благотворительные вечера и лекции, а для показа фильмов был специально куплен дорогой кинопроектор.

Не менее рачительно Воскресенский подходил и к организации работы самого завода. Например, в 1912 году были закуплены американские контрольные аппараты производства фирмы International. Они предназначались для контроля рабочего времени офисных служащих. При входе на службу и выходе с нее сотрудники пробивали учетные карточки, в которых отмечалось точное время начала и окончания работы. За сверхурочные часы платили дополнительно, а за опоздания и ранний уход могли оштрафовать. Один из таких аппаратов можно увидеть сегодня в экспозиции музея Ижорских заводов.

Когда началась мировая война — тогда еще никто не знал, что она будет первой, — казалось, что завод сможет с честью выстоять перед любыми вызовами.

Взлёт и падение

Первая мировая стремительно охватила сначала всю Европу, а затем и планету. Конфликт такого масштаба требовал все новых и новых видов вооружения. Перед руководством Ижорского завода встала задача срочно организовать производство и тех изделий, которыми до этого здесь не занимались. С осени 1914 года завод начал выпускать шрапнель и гильзы, снаряды и снарядные заготовки.

Создавалось и вооружение, например бомбомет системы Лихонина. Что такое бомбомет? Большая советская энциклопедия давала такое определение:

«Бомбомет — тип артиллерийского орудия ближнего боя; разные системы Б. по своему устройству очень близко подходят к минометам. <…> На Б. возлагается задача — по преимуществу, в позиционной войне — постоянно беспокоить противника, обстреливая его расположение и поражая, благодаря крутой траектории, войска, находящиеся в окопах. Б. по своему устройству просты, дальность их стрельбы не больше 1 км; вес их также незначителен: напр., Б. системы Лихонина весит 16 кг, стреляет на 500 м снарядом в 3 кг; 9-см Б. с платформой весит 72 кг, стреляет бомбой в 3 ¼ кг; для него, кроме обычной бомбы, имеется еще снаряд осветительный, весом в 1 ½ кг».

О капитане же Евгении Александровиче Лихонине известно до обидного мало. Сохранилась его фотография и память о том, что он был выпускником Николаевской военной академии. Также известно письмо, написанное помощником военного министра в знак благодарность за работу над бомбометами:

«Меня глубоко тронул поступок сотрудника Ижорского завода капитана Лихонина, который, ввиду тяжелого, переживаемого Россией времени, забыл о своих личных интересах и отказался от денежного вознаграждения, которое он мог бы получить за свою плодотворную деятельность. Этот поступок, между прочим, делает честь и Ижорскому заводу, который бескорыстно работал с таким полезным тружеником на пользу Отечеству».

Всего на Ижорском заводе было изготовлено 73 бомбомета такой конструкции, и все — в 1916 году. В 1965 году одно из сохранившихся орудий было передано Музею истории Ижорских заводов. Вместе со снарядом оно весит около 18 килограммов. Его и сегодня можно увидеть в экспозиции музея.

Вообще же война оказалась для завода очень и очень непростым вызовом. Чтобы организовать новые производства, требовались станки, а отечественное станкостроение находилось в зачаточном состоянии. Поэтому в условиях падения курса рубля заводу приходилось изыскивать средства для закупки иностранного оборудования, прежде всего английских и американских. В Россию они попадали через Мурманск и Архангельск, однако такая доставка не была безопасной: часто корабли, на которых станки шли в Россию, потоплялись немецкими подлодками, и уже оплаченное оборудование оказывались на дне Норвежского или Баренцева моря.

Хотя рабочие Ижорских заводов получали сравнительно меньшую плату, чем Путиловского или Обуховского, в работе здесь были свои преимущества: не только освобождение от призыва на фронт, но и возможность получить земельный надел. (Воскресенский лично поощрял рабочих получать землю и даже приглашал с лекциями экспертов по сельскому хозяйству и кролиководству.)

От революции, впрочем, это завод не уберегло. Стачки и забастовки останавливали работу предприятия в 1916 году. В феврале 1917 года, когда выступления рабочих охватили весь Петроград, среди протестующих был целый отряд ижорцев. 28 февраля власть в городе была взята восставшими, были созданы отряды народной милиции и избран Совет рабочих и солдатских депутатов. Так в Колпино и на Ижорские заводы пришла революция.

От брони к пулям

Все началось со смещения Воскресенского. Его срочно вызвали в Петербург, в Государственную думу, для отчета перед тем, что вскоре стало Временным правительством. Его хотели то ли допросить, то ли арестовать, но в разговоре выяснилось, что арестовывать не за что: увольнения рабочих за забастовку, чем он часто занимался в 1916—1917 годах, в том числе и в дни революции, были абсолютно законными.

Тем не менее от работы его отстранили. Фабричный комитет избрал новых руководителей завода и цехов. Директором стал лейтенант Пётр Гуссаковский, который, правда, выдержал всего три месяца на этом посту и оставил его под давлением рабочего комитета. Воскресенскому же повезло: перебравшись с семьей в Петроград, он продолжил преподавать в Политехническом институте, в Военно-морской академии, а в 1930 году стал одним из сооснователей Ленинградского кораблестроительного института. Скончался в 1943 году.

После революции Ижорский завод откровенно забуксовал. Количество заказов падает. Рабочие комитеты выдвигают на руководящие посты некомпетентных в управлении людей. С завода стремительно увольняются многие профессионалы, проработавшие здесь не один десяток лет.

Осенью 1917 года большевики уже очень активны в Петрограде и вовсю готовятся к перевороту. В Колпино приезжали выступать Анатолий Луначарский, Александра Коллонтай, Моисей Урицкий, Павел Дыбенко. Звали и Ленина, тем более что со знакомства с ижорской броней началось его возвращение в Россию, но он не приехал, опасаясь выходить с нелегального положения.

В течение первых месяцев 1918 года ситуация становилась все сложнее. Завод большей частью простаивал, рабочие разбежались, население города уменьшалось, а политические страсти бурлили. Снабжение становилось все хуже, не хватало топлива и еды, людям приходилось учиться делать хлеб из рыбной муки. Электричества перестало хватать для работы всех учреждений, а большевики, не имея денег для закупки необходимого, перешли к реквизиции чужой собственности.

В мае 1918 года часть рабочих потребовала перевыборов в Совет, чтобы избавиться от захвативших в нем власть большевиков. В ответ на это народная милиция перешла к точечным арестам, обвиняя рабочих в контрреволюции. А затем 9 мая 1918 года в магазины опять не подвезли хлеб. Женщины, стоявшие в очередях, стали созывать горожан на митинг. Подоспевшие красноармейцы и члены Совета стали убеждать людей разойтись, а затем начали стрелять — сначала в воздух, затем по толпе. В красноармейцев летели камни и палки. Из толпы кричали на члена ревтрибунала Трофимова: «Ты заместо хлеба даешь пули, чего даже царское самодержавие не делало». Трофимов продолжал стрелять, ранив женщину и подростка.

К середине дня могло показаться, что проблема решилась. После митинга рабочие разошлись, некоторые отправились в заводские цеха, и там прошло собрание, в котором лидировали эсеры, призвавшие к разгону Совета. Но большевики были готовы к такому повороту событий и решили нанести ответный удар, установив пулеметы напротив выхода с Ижорского завода.

Пулемет дал несколько очередей по толпе рабочих, покидавших завод. Затем были произведены выстрелы из броневика вроде того, на котором выступал Ленин у Финляндского вокзала. Рабочие бросились врассыпную, несколько человек были ранены, а электромонтер Потемкин — убит.

На следующий день немногие еще выходившие оппозиционные издания обвинили в произошедшем большевиков. В газете «Новый луч» писали:

«Неужели эта кровавая расправа большевиков с голодными рабочими, которых их собственная безумная и преступная политика поставила на край гибели, оставит равнодушным усталый и измученный пролетариат Петрограда?»

Оставила. Большевики лишь укрепили свою власть. На город с новой силой обрушился голод. Так, под выстрелы из броневиков, укрепленных ижорской броней, заканчивалась история старого завода.

Автор: Егор Сенников

Создавалось и вооружение, например бомбомет системы Лихонина. Что такое бомбомет? Большая советская энциклопедия давала такое определение:

«Бомбомет — тип артиллерийского орудия ближнего боя; разные системы Б. по своему устройству очень близко подходят к минометам. <…> На Б. возлагается задача — по преимуществу, в позиционной войне — постоянно беспокоить противника, обстреливая его расположение и поражая, благодаря крутой траектории, войска, находящиеся в окопах. Б. по своему устройству просты, дальность их стрельбы не больше 1 км; вес их также незначителен: напр., Б. системы Лихонина весит 16 кг, стреляет на 500 м снарядом в 3 кг; 9-см Б. с платформой весит 72 кг, стреляет бомбой в 3 ¼ кг; для него, кроме обычной бомбы, имеется еще снаряд осветительный, весом в 1 ½ кг».

О капитане же Евгении Александровиче Лихонине известно до обидного мало. Сохранилась его фотография и память о том, что он был выпускником Николаевской военной академии. Также известно письмо, написанное помощником военного министра в знак благодарность за работу над бомбометами:

«Меня глубоко тронул поступок сотрудника Ижорского завода капитана Лихонина, который, ввиду тяжелого, переживаемого Россией времени, забыл о своих личных интересах и отказался от денежного вознаграждения, которое он мог бы получить за свою плодотворную деятельность. Этот поступок, между прочим, делает честь и Ижорскому заводу, который бескорыстно работал с таким полезным тружеником на пользу Отечеству».

Всего на Ижорском заводе было изготовлено 73 бомбомета такой конструкции, и все — в 1916 году. В 1965 году одно из сохранившихся орудий было передано Музею истории Ижорских заводов. Вместе со снарядом оно весит около 18 килограммов. Его и сегодня можно увидеть в экспозиции музея.

Вообще же война оказалась для завода очень и очень непростым вызовом. Чтобы организовать новые производства, требовались станки, а отечественное станкостроение находилось в зачаточном состоянии. Поэтому в условиях падения курса рубля заводу приходилось изыскивать средства для закупки иностранного оборудования, прежде всего английских и американских. В Россию они попадали через Мурманск и Архангельск, однако такая доставка не была безопасной: часто корабли, на которых станки шли в Россию, потоплялись немецкими подлодками, и уже оплаченное оборудование оказывались на дне Норвежского или Баренцева моря.

Хотя рабочие Ижорских заводов получали сравнительно меньшую плату, чем Путиловского или Обуховского, в работе здесь были свои преимущества: не только освобождение от призыва на фронт, но и возможность получить земельный надел. (Воскресенский лично поощрял рабочих получать землю и даже приглашал с лекциями экспертов по сельскому хозяйству и кролиководству.)

От революции, впрочем, это завод не уберегло. Стачки и забастовки останавливали работу предприятия в 1916 году. В феврале 1917 года, когда выступления рабочих охватили весь Петроград, среди протестующих был целый отряд ижорцев. 28 февраля власть в городе была взята восставшими, были созданы отряды народной милиции и избран Совет рабочих и солдатских депутатов. Так в Колпино и на Ижорские заводы пришла революция.

От брони к пулям

Все началось со смещения Воскресенского. Его срочно вызвали в Петербург, в Государственную думу, для отчета перед тем, что вскоре стало Временным правительством. Его хотели то ли допросить, то ли арестовать, но в разговоре выяснилось, что арестовывать не за что: увольнения рабочих за забастовку, чем он часто занимался в 1916—1917 годах, в том числе и в дни революции, были абсолютно законными.

Тем не менее от работы его отстранили. Фабричный комитет избрал новых руководителей завода и цехов. Директором стал лейтенант Пётр Гуссаковский, который, правда, выдержал всего три месяца на этом посту и оставил его под давлением рабочего комитета. Воскресенскому же повезло: перебравшись с семьей в Петроград, он продолжил преподавать в Политехническом институте, в Военно-морской академии, а в 1930 году стал одним из сооснователей Ленинградского кораблестроительного института. Скончался в 1943 году.

После революции Ижорский завод откровенно забуксовал. Количество заказов падает. Рабочие комитеты выдвигают на руководящие посты некомпетентных в управлении людей. С завода стремительно увольняются многие профессионалы, проработавшие здесь не один десяток лет.

Осенью 1917 года большевики уже очень активны в Петрограде и вовсю готовятся к перевороту. В Колпино приезжали выступать Анатолий Луначарский, Александра Коллонтай, Моисей Урицкий, Павел Дыбенко. Звали и Ленина, тем более что со знакомства с ижорской броней началось его возвращение в Россию, но он не приехал, опасаясь выходить с нелегального положения.

В течение первых месяцев 1918 года ситуация становилась все сложнее. Завод большей частью простаивал, рабочие разбежались, население города уменьшалось, а политические страсти бурлили. Снабжение становилось все хуже, не хватало топлива и еды, людям приходилось учиться делать хлеб из рыбной муки. Электричества перестало хватать для работы всех учреждений, а большевики, не имея денег для закупки необходимого, перешли к реквизиции чужой собственности.

В мае 1918 года часть рабочих потребовала перевыборов в Совет, чтобы избавиться от захвативших в нем власть большевиков. В ответ на это народная милиция перешла к точечным арестам, обвиняя рабочих в контрреволюции. А затем 9 мая 1918 года в магазины опять не подвезли хлеб. Женщины, стоявшие в очередях, стали созывать горожан на митинг. Подоспевшие красноармейцы и члены Совета стали убеждать людей разойтись, а затем начали стрелять — сначала в воздух, затем по толпе. В красноармейцев летели камни и палки. Из толпы кричали на члена ревтрибунала Трофимова: «Ты заместо хлеба даешь пули, чего даже царское самодержавие не делало». Трофимов продолжал стрелять, ранив женщину и подростка.

К середине дня могло показаться, что проблема решилась. После митинга рабочие разошлись, некоторые отправились в заводские цеха, и там прошло собрание, в котором лидировали эсеры, призвавшие к разгону Совета. Но большевики были готовы к такому повороту событий и решили нанести ответный удар, установив пулеметы напротив выхода с Ижорского завода.

Пулемет дал несколько очередей по толпе рабочих, покидавших завод. Затем были произведены выстрелы из броневика вроде того, на котором выступал Ленин у Финляндского вокзала. Рабочие бросились врассыпную, несколько человек были ранены, а электромонтер Потемкин — убит.

На следующий день немногие еще выходившие оппозиционные издания обвинили в произошедшем большевиков. В газете «Новый луч» писали:

«Неужели эта кровавая расправа большевиков с голодными рабочими, которых их собственная безумная и преступная политика поставила на край гибели, оставит равнодушным усталый и измученный пролетариат Петрограда?»

Оставила. Большевики лишь укрепили свою власть. На город с новой силой обрушился голод. Так, под выстрелы из броневиков, укрепленных ижорской броней, заканчивалась история старого завода.

Автор: Егор Сенников

Отец тульской точности

Как Павел Захаво начал в Туле русскую промышленную революцию

Отец тульской точности

Отец тульской точности

Как Павел Захаво начал в Туле русскую промышленную революцию

Название музея

Название музея

Название музея

Как Павел Захаво начал в Туле русскую промышленную революцию

С этой историей связаны музеи и экспонаты